ミニアプリ(アプリ内アプリ)の充実によって、ひとつのアプリをプラットフォーム化する「スーパーアプリ」。現在、さまざまな業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれるなか、その注目度が加速しています。

ひとつのアプリで、何でもできる──。この構想は、すでに中国を中心に進んでおり、「AlipayやWeChatなしに中国で生活するのは難しい」と言われるほどです。

アプリが集約することは、データの集約でもあります。そこにはどんなメリット、可能性があるのでしょうか。日本のスーパーアプリの筆頭候補、LINE株式会社の、マーケティングソリューションカンパニー MINI事業戦略チーム マネージャー 谷口友彦さんと、同 武藤ウォーレン道夫さんにお話を伺いました。

ネイティブアプリ、最大のハードルは「インストール」

——中国をはじめ、アジアを中心に加速する「スーパーアプリ」。その背景を教えてください。

谷口

現在、「スーパーアプリ」の利用が進んでいるのは、中国、そしてシンガポールを中心とした東南アジアだと言われています。

中国では高額紙幣がなく、偽札の問題もあったことで、キャッシュレス決済が一気に浸透しました。同時に、アプリ活用が急速に広まり、ユーザーの利便性向上の視点から「スーパーアプリ」化が進みました。追い風となったのは、急激なスマホの普及とライフスタイルのデジタルシフトです。その変化の大きさがニーズの拡大につながり、中国や東南アジアでの「スーパーアプリ」の浸透を加速させたと考えています。

武藤

一方、PC時代からデジタル活用が進んでいたアメリカでは、マーケティング環境の違いなどもあり、スーパーアプリはそこまで盛り上がりを見せていません。そのためスーパーアプリは現状、アジア中心の注目ワードとなっています。

——ほかのアジア諸国とは状況の違う日本でも、「スーパーアプリ」が昨今大きな注目を集めています。その理由を、どのように分析していますか。

谷口

これまで各社がそれぞれオリジナルのアプリをリリースしてきましたが、すでにユーザーのスマホには、無数のアプリが入っており、「新しいアプリをインストールしてもらう」ハードルは非常に高いのが現状です。

もちろん、ネイティブアプリにはネイティブアプリならではのメリットがあります。しかし同時に、新規アプリを開発し、ユーザーを集客するハードルをクリアするためには、企業は新たな選択肢を検討する必要があります。「スーパーアプリ」であれば、すでにユーザーがインストールしているアプリ上で動作するため、最大の障壁である「インストール」が不要になります。加えて、ユーザーはさまざまなアプリを開く必要がないため、ユーザビリティの向上にもつながります。

またアプリはアクティブ率が重要であり、使われなければ意味がありません。その点もスーパーアプリであれば、アプリが集約されるため、ユーザー離れを防ぐことにも寄与します。

武藤

そうした課題感を各社が抱えるなかで、新型コロナウイルスの感染拡大を機に加速したDXが、日本におけるスーパーアプリ活用への期待感を高める要因のひとつになったと感じています。また、加速するDXの動きに合わせて、リアル店舗をいかに活用するかを、各社が模索していることも、スーパーアプリへの注目度が増している理由のひとつだと思います。

——LINEにはすでにミニアプリがいくつも存在しています。企業は、LINEと連携することで、LINE社の持つ強みをどのように活用できるのでしょうか。

谷口

LINE社のビジョンは「24時間365日生活のすべてを支えるライフインフラになること」であり、実はスーパーアプリへの歩み自体は、2014年頃から本格的に始まっていました。

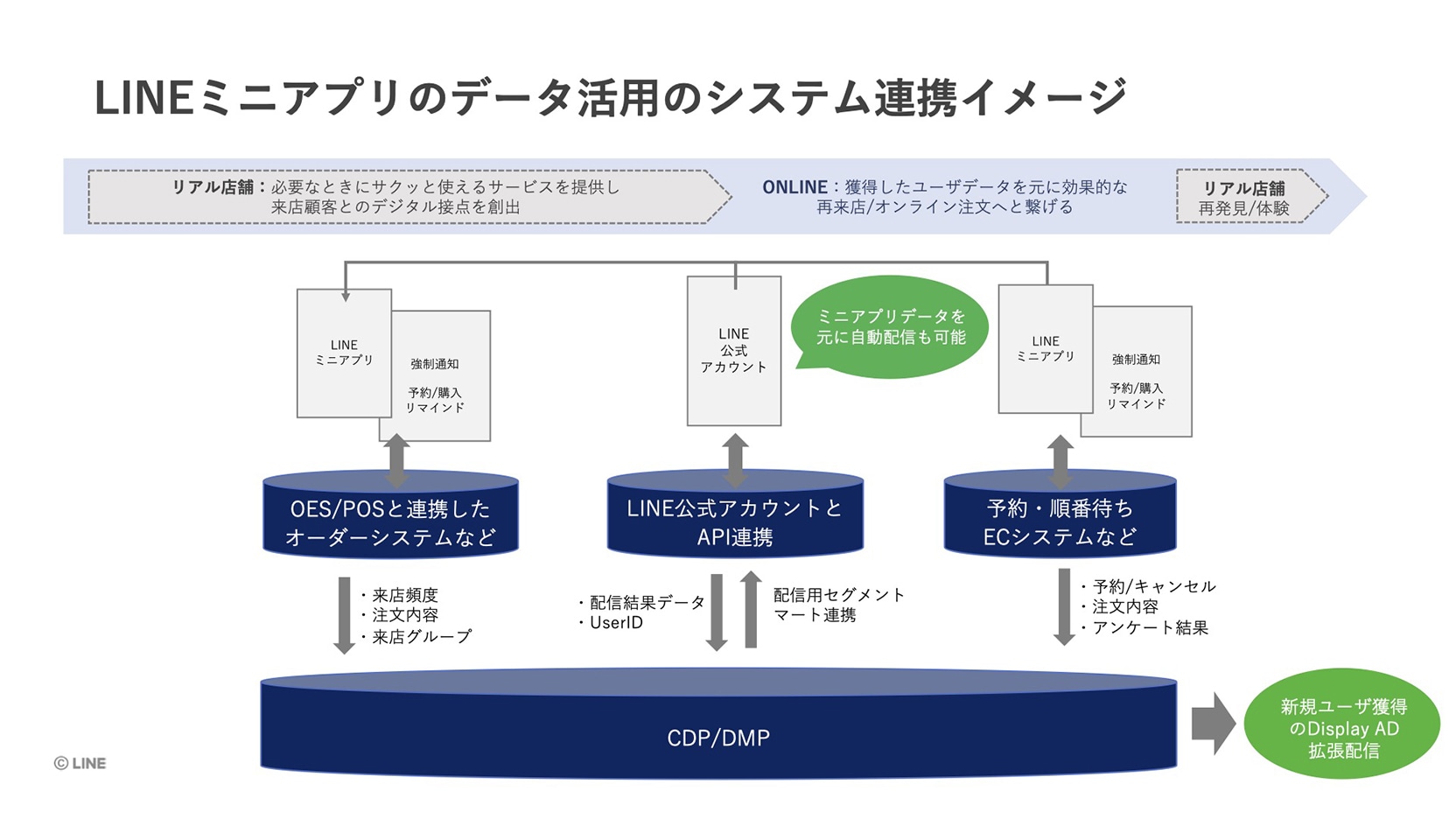

企業がLINEと連携する最大のメリットは、オンラインとオフラインをつなぐハブとして、LINEを活用できることです。これまで、企業にとってユーザーの「オフラインの行動データ」は、ブラックボックスになっていました。しかしLINEのミニアプリとして動作することで、企業がLINE経由で取得したオフラインの行動ログや、自社の会員情報と紐づけることで、多角的な視点からユーザーを深く知ることが可能になります。

またユーザーにとっては、LINEを利用することで、面倒な会員登録などをせずに、すぐにサービスが利用できるのは大きなメリットでしょう。

LINEミニアプリと自社データを連携させることで、企業はより深い顧客理解の実現が可能となる

LINEミニアプリと自社データを連携させることで、企業はより深い顧客理解の実現が可能となる

新たな接点を創出し、大きな効果を生む「ミニアプリ」

——LINEのミニアプリだからこそ、オンラインとオフラインをつなぐハブとして活きた事例を教えてください。

谷口

コロナ禍の現在、飲食店は“3密”を回避するための対応が求められています。そこでカフェ「ティースイーツラボ・コンテナート南新宿店」では、順番待ちサービス「matoca(マトカ)」を活用したLINEミニアプリを導入しました。

入場制限をするという選択肢もありますが、それでは来店客は順番が来るまで店頭で待つことになってしまい、これでは待機列ができた際に“密”になってしまいます。

LINEのミニアプリは、LINEさえインストールしていれば、誰でもすぐに利用可能です。これが大きく寄与し、サービス提供後、順番待ちする来店客の98%にLINEミニアプリをご利用いただいています。残り2%を、店舗スタッフは対応するだけで済んだとのことです。(2020年10月時点)

つまり、“3密”回避だけでなく、店舗のオペレーション効率の向上にも、LINEミニアプリは寄与したと言えます。

オフラインからでも、オンラインからでも、店舗の順番待ちをできるようにすることで、“3密”回避と利便性の向上を同時に実現した

オフラインからでも、オンラインからでも、店舗の順番待ちをできるようにすることで、“3密”回避と利便性の向上を同時に実現した

——「LINEで利用できる」は、ユーザーの利用障壁を下げる効果もありますね。その点をマーケティング施策に活かしたケースもありますか。

谷口

はい。オンラインを起点に、いかにオフラインへ誘導するかは、各社が抱えている課題です。LINEミニアプリを活用することは、利用ハードルを下げられますから、新規顧客の獲得につながりやすい傾向にあります。

たとえば、大手の回転寿司チェーン店「スシロー」はすでにネイティブアプリが存在していましたが、ライト層へのアプローチを目的に、LINEミニアプリも導入しています。

同社のネイティブアプリの利用者はシニア層の利用率が低い傾向にありました。そこでLINEのプラットフォームを活用し、シニア層を中心とした新規顧客の獲得を目指しました。LINEミニアプリでは、会員登録することなく、混雑状況の把握や予約、さらにはポイントが貯まる仕様にしたことで、若いユーザーへのアプローチを実現しただけでなく、既存顧客のロイヤルティを高めることにもつながりました。

さまざまなタッチポイントからLINEミニアプリへ誘導。新規顧客の獲得、既存顧客とのロイヤルティ向上につながった

さまざまなタッチポイントからLINEミニアプリへ誘導。新規顧客の獲得、既存顧客とのロイヤルティ向上につながった

——ネイティブアプリと併用しても、データ連携できるのであれば、新たなタッチポイントという位置付けで活用できそうですね。

武藤

ネイティブアプリでの取りこぼしは想像以上に多く、利用の障壁を下げることによって、大きな効果を生むケースもあります。

たとえば、多数のアパレルブランドを全国展開する「PAL CLOSET」は、デジタル接点の創出/OMOマーケティングを目的に、会員証の発行とオンラインショッピングのLINEミニアプリを提供しました。

これにより、新規会員数では前月に比べ200%増加。LINE公式アカウントの友だち数は10万人増加。さらにLINE経由のEC売り上げは5倍となるなど、大きな効果を生み出しました。これは、ユーザーの慣れ親しんだプラットフォームで、新たなタッチポイントを創出する価値をそのまま表していると思います。

会員証とECサイトを、LINEミニアプリと連携。新たなアプリをインストールすることなく利用できるユーザビリティの高さが、大きな効果を生んだ

会員証とECサイトを、LINEミニアプリと連携。新たなアプリをインストールすることなく利用できるユーザビリティの高さが、大きな効果を生んだ

武藤

すでにある「入り口」を利用することで、来店促進やCV率の向上につなげることができる。さらにLINEミニアプリで取得した情報を、自社のデータマネジメントプラットフォーム「DMP」と連携させれば、顧客理解も進みますし、ペルソナに合わせてターゲティングし、LINE公式アカウントからメッセージを送るなどのアプローチも可能です。

“常につながる”ことで、エンゲージメントは高まる

——オンラインのプラットフォーム「LINE」は今後、スーパーアプリへと歩みを進めます。QRコードなどを通じて、オフラインでも“つながる”機会が増えることで、LINEはどのような進化を遂げるのでしょうか。(※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。)

武藤

オンラインでもオフラインでもLINEとつながることで、生活が豊かになる。さまざまなシーンにおける、「コミュニケーションの最適化」を実現したいと私たちは思っています。LINEミニアプリに限って言えば、LINEというユーザーにとって身近なアプリと連携することは、「常につながる」ことを実現するものであり、ファン化を促進する効果も生む“最適化”です。

たとえば、サッカー・Jリーグの「浦和レッズ(浦和レッドダイヤモンズ)」は、ホームスタジアムである埼玉スタジアム2002の売店の混雑緩和のために、LINE公式アカウントに、モバイルオーダーのLINEミニアプリを連携させることで、観戦体験を向上させる活動をテストケースとして行っています。これも、日常での利用頻度の低い「スタジアム専用のネイティブアプリ」のインストールとなるとハードルが高くなってしまいますが、LINE公式アカウント経由で利用できるとあって、多くの利用につながりました。

LINEユーザーであれば、浦和レッズのLINE公式アカウントから、またはスタジアム内のQRコードを読むだけで、ユーザーはモバイルオーダーを利用できる

LINEユーザーであれば、浦和レッズのLINE公式アカウントから、またはスタジアム内のQRコードを読むだけで、ユーザーはモバイルオーダーを利用できる

谷口

LINEは、2011年に発生した東日本大震災をきっかけに生まれたコミュニケーションアプリです。LINE社のミッションは「世界中の人と人、人と情報・サービスとの距離を縮めること」。LINEミニアプリの拡充は、その一歩であり、スーパーアプリになることはゴールではありません。目指すのは、モバイル上のユーザーニーズを統合的に解決していくスマートポータルであり、ユーザーと世界をつなぐ、“家族”のような存在になることです。

同様に、企業とユーザーをつなぐことも、LINE社にとって大きな使命だと感じています。今春には、Zホールディングス社との経営統合も控えていますし、相互作用によって、その歩みを加速していけると思っています。

今後も、ユーザーからも企業からも「愛されるLINE」として、さらなる進化を続けていきたいです。

LINEマーケティングソリューションカンパニー MINI事業戦略チーム マネージャー 谷口友彦さん(左)、同 武藤ウォーレン道夫さん(右)

LINEマーケティングソリューションカンパニー MINI事業戦略チーム マネージャー 谷口友彦さん(左)、同 武藤ウォーレン道夫さん(右)

ネイティブアプリが直面する「インストール」というハードルを払拭できるLINEミニアプリは、参画企業のメリットも大きく、今後さらに加速していきそうです。企業とユーザー、双方の利便性を向上する「スーパーアプリ」が日本でも誕生する日は、そう遠くないのかもしれません。

なお、電通テックでも、LINE社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発のパートナーを認定する「LINE Biz Partner Program」の「Technolgy Partner」として、LINEを活用した「1/0(ワンゼロ)TYPE RETAIL」という、リアル店舗をサポートするソリューションを提供しています。今後LINEミニアプリもサービスラインナップに入れていき、リアルとオンラインをつなぐマーケティングソリューションを、店舗や施設を持つ顧客企業にもっと広く最適に提供していく予定です。

- Written by:

- BAE編集部